Was ist der Graue Star?

Der graue Star, in der medizinischen Fachsprache als Katarakt bezeichnet, tritt normalerweise in der zweiten Lebenshälfte auf und führt zu einer Trübung der Augenlinse. Dieser Vorgang nimmt bei den meisten Menschen etwa ab dem 50. Lebensjahr seinen Anfang; im Laufe der Jahre verschlechtert sich dadurch das Sehvermögen (Sehverschlechterung). Neben dem natürlichen Alterungsprozess können Medikamente, Verletzungen, radioaktive Strahlung und chronische Erkrankungen wie Diabetes einen vorzeitigen grauen Star verursachen.

Die Augenerkrankung verläuft schleichend und führt zu einer kontinuierlichen Verschlechterung der Nachtsicht, einer stärker werdenden Empfindlichkeit gegenüber Licht und im fortgeschrittenen Stadium zu einer verschwommenen Sicht, die manche Patienten als „Blick in einen Nebel“ bezeichnen.

Aufgrund des progredienten Krankheitsverlaufs bleiben die Symptome lange unbemerkt, bis die Patienten etwa ab dem 75. Lebensjahr deutliche Beeinträchtigungen im Alltag feststellen. Ist die Erkrankung weit fortgeschritten, ist die milchige Graufärbung der Pupille von aussen zu erkennen.

Studien zur Prävalenz haben ergeben, dass rund die Hälfte der Menschen im Alter zwischen 52 und 64 Jahren Anzeichen einer Linsentrübung zeigt. Beinahe 90 % der Senioren jenseits des 65. Lebensjahres leiden an einem Katarakt.

Wie entsteht der graue Star und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Die Symptome des Katarakts entstehen aufgrund einer Degradierung der Proteine, die die Augenlinse enthält. Die ursprünglich transparenten Eiweisse, in der Fachsprache als Kristalline bezeichnet, verändern mit zunehmendem Lebensalter ihre Struktur. Dadurch verlieren sie ihre Transparenz; der Vorgang ist irreversibel und lässt sich weder stoppen noch umkehren.

Die biochemischen Prozesse sind vergleichbar mit dem Verhalten von Eiklar beim Erhitzen. Betroffene können das Fortschreiten der Strukturveränderungen verlangsamen, indem sie UV-Licht meiden oder ihre Augen vor der Strahlung schützen.

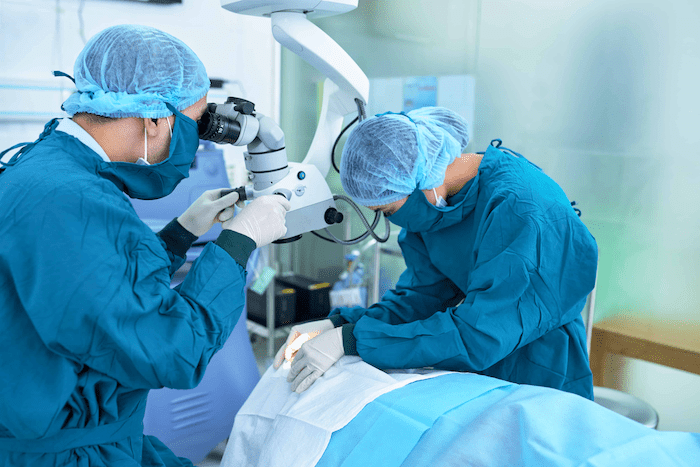

Nur fachärztliche Behandlungen schaffen bei bestehenden Symptomen Abhilfe. Die häufigste Behandlungsart ist die Augenoperation, bei der ein Augenarzt oder eine Augenärztin die getrübte Linse entfernt und durch eine künstliche ersetzt. In vielen Ländern der Welt ist der Zugang zu moderner Augenchirurgie begrenzt. Der graue Star ist deshalb die weltweit häufigste Ursache für Erblindungen. Mittlerweile existieren eine Menge an verschiedenen Linsentypen, die fast jede Form von Fehlsichtigkeit korrigieren können.

In den Industrienationen ist die Katarakt-Operation inzwischen ein Routineeingriff mit minimalen Komplikationsrisiken. In der Schweiz führen Fachärzte rund 100.000 Augenoperation des grauen Stars pro Jahr durch.

Was geschieht bei der Operation des grauen Stars

Augenärzte führen die Katarakt-Operation normalerweise ambulant durch, der Patient muss also keine spezielle Augenklinik für die Operation aufsuchen. Der Eingriff ist nach etwa 20 Minuten abgeschlossen; einschliesslich der Vor- und Nachbereitung sind drei Stunden für den Operationstermin einzuplanen.

Sind beide Augen betroffen, führt der verantwortliche Mediziner zwei verschiedene Augenoperation in einem Abstand von mehreren Wochen durch. Dadurch ist gewährleistet, dass während der Dauer der Behandlung die Sehfähigkeit soweit erhalten bleibt, dass die Patienten ihren Alltag bewältigen können. Vor der Augenoperation wird eine optische Biometrie durchgeführt. Bei der optischen Biometrie wird berechnet, welche Dioptrienstärke die neue künstliche Linse haben muss.

Wie verläuft die Vorbereitung der Kataraktoperation?

Vor der Augenoperation verabreicht der Arzt dem Patienten Augentropfen, um die Pupille zu erweitern. Die Tropfen verursachen eine verschwommene Sicht, die sich nach einigen Stunden normalisiert. Ist die Wirkung des Medikaments eingetreten, verbringt ein Mitglied des Behandlungsteams den Patienten in den Operationsraum. Es findet eine gründliche Sterilisation des Gesichts statt. Anschliessend verwendet der Operateur einen sogenannten Lidhalter, der das Auge offenhält. Er verabreicht anschliessend anästhesierende Augentropfen, um das Schmerzempfinden im Operationsgebiet auszuschalten.

Patienten sollten aufgrund der Betäubung während der Augenoperation keine Schmerzen verspüren. Von einer Vollnarkose sehen die Behandler im Regelfall ab. Sind Patienten aufgrund des bevorstehenden Eingriffs hochgradig nervös, erhalten sie ein Beruhigungsmittel, um einen reibungslosen Ablauf der Operation zu gewährleisten.

Wie verläuft eine Kataraktoperation im Detail?

Die Phakoemulsifikations-Technik ist die Standardmethode bei der Behandlung des grauen Stars. Zu Beginn der Operation setzt der Behandler einen kleinen Hornhautschnitt und injiziert eine viskose Flüssigkeit ins Auge, um den Augendruck aufrechtzuerhalten und das sensible Augengewebe zu schonen. Anschliessend entfernt er das Häutchen auf der Linsenkapsel und führt eine Ultraschallsonde durch die geöffnete Hornhaut.

Die aus Titan gefertigte Nadel schwingt mit hoher Frequenz und zerlegt die getrübte Linse in winzige Einzelteile. Diese entfernt der Mediziner anschliessend mit einer Saugspritze. Beim Eingriff bleiben die hinteren Teile der Linsenkapsel erhalten, um anschliessend die eingesetzte Intraokularlinse zu stützen. Bei der Intraokularlinse handelt es sich um eine Kunstlinse, welche der Augenarzt nach der Zerlegung der natürlichen Linse durch den kleinen Schnitt in die Hornhaut einbringt. Die zuvor zusammengefaltete Kunstlinse entfaltet sich ohne weiteres Zutun des Arztes.

Nachdem der Behandler die neue Linse korrekt positioniert hat, befestigt er sie mit winzigen Haltebügeln an den Wänden der Linsenkapsel. Die feinen Schnitte verheilen ohne Naht innerhalb weniger Tage.

Nach der erfolgreichen Operation bedeckt der Mediziner das betroffene Auge mit einer sterilen und transparenten Kunststoffkappe, die Fachleute als Uhrglasverband bezeichnen; alternativ nutzt der Arzt einen Salbenverband.

Eine neuartige Behandlungsmethode: der Femtosekundenlaser

Neben der traditionellen Operation des grauen Stars existiert inzwischen eine modernere Behandlungsmethode mittels eines sogenannten Femtosekundenlasers. Der Laser führt alle erforderlichen Behandlungsschritte aus, einschliesslich der Linsenzerkleinerung. Die Technologie ermöglicht eine präzisere Behandlung und eine noch raschere Heilung des Auges.

Ein Femtosekundenlaser ist ein Laser, der ultrakurze Lichtimpulse im Bereich von wenigen Femtosekunden (10^-15 Sekunden) erzeugt. Die extrem kurze Pulsdauer führt dazu, dass das emittierte Licht auf engstem Raum hohe Energiedichten erreicht. Der Laser zerkleinert die getrübte Linse deshalb hochgradig effektiv und schont zugleich das umliegende Gewebe.

Was passiert nach der Operation?

Der Verband verbleibt bis zum Nachsorgetermin auf dem Auge, der normalerweise am ersten Tag nach der Operation stattfindet. Der Augenarzt oder die Augenärztin kontrolliert, ob die Kunstlinse korrekt platziert ist und untersucht den Heilungsfortschritt. Es kann vorkommen, dass die Augen nach dem Eingriff jucken oder tränen. Möglich ist auch, dass ein lästiges Fremdkörpergefühl zu verspüren ist. Diese Symptome sind kein Grund zur Sorge. Starke Schmerzen treten nach einer komplikationsfreien Operation nicht auf.

Um das Risiko von postoperativen Infektionen zu reduzieren, verwenden die Patienten für mehrere Wochen antiseptische Augentropfen; diese sind täglich anzuwenden. Wer sich einer Kataraktoperation unterzogen hat, sollte das Auge weder reiben noch drücken. Beim Duschen oder Baden sollten Betroffene darauf achten, dass keine Körperpflegeprodukte in das operierte Auge gelangen.

Um den Heilungsprozess nicht zu beeinträchtigen, empfiehlt es sich, während des Heilungsprozesses nicht schwimmen zu gehen, auf Saunabesuche zu verzichten und das Heben schwerer Gegenstände zu vermeiden. Zudem sollten sich Patienten, die sich in dem Heilungsprozess befinden, nicht in staubigen Umgebungen aufhalten.

Oft verbessert sich das Sehvermögen und die Sehschärfe bereits am ersten Tag nach der Operation. Normalerweise dauert es ungefähr zwei Wochen, bis die Patienten ihre Sehkraft als sehr gut bewerten. Danach stellen Patienten oft weitere Verbesserungen fest. Nach dem Einsetzen einer Standardlinse ist die Fernsicht ausgezeichnet, allerdings benötigen Patienten regelmäßig eine Lesebrille, um zu lesen oder Arbeiten am Computer zu verrichten.

Eine scharfe Sicht auf verschiedene Entfernungen ermöglicht die Verwendung von multifokalen Linsenimplantaten. In der Regel ist die Heilung des Auges, die Stabilisierung der Sehkraft und der Sehschärfe sechs Wochen nach der Operation abgeschlossen.

Zu diesem Zeitpunkt sind Anpassungen der vorhandenen Sehhilfen mithilfe des Augenarztes sinnvoll.

Die Augenärzte in Chur behandeln nicht nur ihren grauen Star, sondern ebenfalls ihre Hornhautverkrümmung oder andere Erkrankungen. Sie erreichen uns jederzeit telefonisch, um einen Termin für Ihr Anliegen zu vereinbaren!

Quellen

- Timothy L Jackson: Moorfields Manual of Ophthalmology, third edition, Seite 270-294.