Der graue Star, von Medizinern als Katarakt bezeichnet, ist eine Erkrankung der Augen, bei der sich die natürliche Linse trübt. Die Betroffenen leiden unter verschwommenem Sehen und haben den Eindruck, durch einen Nebel zu schauen. Zudem nehmen sie Farben weniger kräftig wahr, sind lichtempfindlich und sehen gelegentlich Doppelbilder. Da die Erkrankung unbehandelt fortschreitet und zu einer starken Behinderung der Sehschärfe führen kann, beeinträchtigt sie die Lebensqualität der Betroffenen erheblich.

Das Wichtigste in Kürze

- Der Graue Star (Katarakt) ist eine fortschreitende Trübung der Augenlinse, meist altersbedingt, die zu unscharfem Sehen, erhöhter Blendempfindlichkeit und Farbwahrnehmungsverlust führt.

- Ursachen sind vielfältig und reichen von natürlicher Alterung über Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes hin zu UV-Strahlung, Rauchen und bestimmten Medikamenten.

- Die Diagnose erfolgt durch eine augenärztliche Untersuchung mit der Spaltlampe, Sehschärfetest und Pupillenerweiterung, um die Trübung und andere Augenerkrankungen zu erkennen.

- Eine Heilung ist nur durch eine Operation möglich, bei der die getrübte Linse durch eine künstliche ersetzt wird – ein weltweit häufiger und sicherer Eingriff mit sehr guten Erfolgsaussichten.

- Unbehandelt kann der Graue Star zur Erblindung führen, weshalb Früherkennung, regelmäßige Vorsorge ab 50 Jahren und ein gesunder Lebensstil besonders wichtig sind.

Wie sicher ist die Grauer Star Operation?

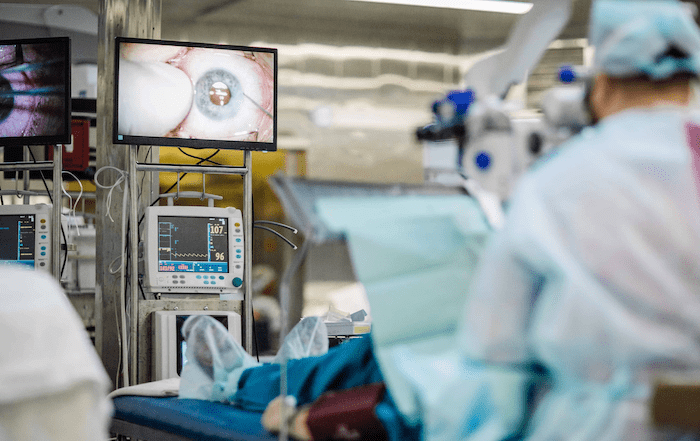

Die Operation des Grauen Stars gehört zu den am häufigsten durchgeführten Operationen in Mitteleuropa. Bei der Phakoemulsifikation wird die getrübte Linse mittels Ultraschall zerkleinert und anschließend entfernt. Die Operation ist ein Routineeingriff mit einer sehr hohen Erfolgsquote. Die Wahrscheinlichkeit erheblicher Komplikationen liegt bei weniger als einem Prozent. Die verantwortlichen Mediziner versetzen die Patienten vor dem Eingriff in eine Kurznarkose und verabreichen ein lokales Betäubungsmittel.

Von einer Vollnarkose ist normalerweise abzusehen, da diese eine unnötige Belastung für den Organismus darstellt. Die Anästhesie birgt allgemeine Risiken wie Unverträglichkeiten und allergische Reaktionen gegen die verabreichten Schmerz- und Beruhigungsmittel. Wie bei jedem medizinischen Eingriff ist die Operation also mit verschiedenen Risikofaktoren verbunden.

Welche Faktoren erhöhen das Risiko von Komplikationen?

Es kann zu Problemen während und nach der Operation des Katarakts kommen. Ein fortgeschrittenes Lebensalter und Grunderkrankungen der Augen und des Körpers gelten als Risikofaktoren. Ein schlechter Allgemeinzustand sowie chronische Erkrankungen wie Diabetes erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Problemen bei allen Arten von Operationen.

Das Risiko während und nach der Operation des Katarakts steigt, wenn die Patienten an bestimmten Vorerkrankungen des Auges leiden, darunter:

- Trübung der Hornhaut

- Erkrankung der Netzhaut infolge eines fortgeschrittenen Diabetes (diabetische Retinopathie)

- eine bereits durchgeführte Vitrektomie

- vorherige Ablösung der Netzhaut

- Makuladegeneration

Des Weiteren birgt jeder operative Eingriff spezifische und allgemeine Komplikationsrisiken.

Lassen Sie uns sprechen

Sie möchten sich vor oder nach einer Grauen Star Operation untersuchen lassen? Dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir beraten Sie gerne in unserer Praxis in Chur.

Mögliche Komplikationen während und nach der Operation des Grauen Stars

Die Operation des Grauen Stars zählt zu den häufigsten Eingriffen im mitteleuropäischen Raum. Für Sie als Patientin oder Patient bedeutet das: bewährte Behandlungsstandards, moderne Technik und ein hoher Erfahrungswert aufseiten der Operateure. Dennoch gilt: Kein medizinischer Eingriff ist völlig risikofrei. Auch bei einer Kataraktoperation können in seltenen Fällen Komplikationen auftreten. Zu den gefährlichsten unerwünschten Folgen einer Kataraktoperation zählen die Endophthalmitis und die Ruptur der hinteren Augenkapsel.

Im Folgenden listen wir Ihnen weitere Komplikationen auf, die nach einer Grauen-Star-Operation auftreten können. Wenngleich die Liste sehr lang erscheinen mag, sollten Sie bitte immer im Hinterkopf behalten, dass diese Komplikationen nur sehr selten auftreten.

Makulaödem (Zystoid)

Etwa sechs bis acht Wochen nach einer Kataraktoperation tritt bei etwa ein bis zwei Prozent der Patienten während des Heilungsprozesses ein zystoides Makulaödem auf, welches die häufigste Komplikation darstellt. Durch die gesteigerte Permeabilität der perifovealen Kapillaren sowie einer operationsbedingten Schädigung der Blut-Augen-Schranke bilden sich in einigen Fällen zystoide Räume, in denen sich Flüssigkeit ansammelt.

Diese Ansammlung verursacht eine deutliche Verschlechterung des zentralen Sehens und gelegentlich einen Gesichtsfeldausfall (Skotom).

Bei bekannter Kataraktoperation und den entsprechenden Symptomen erfolgt zur Abklärung eine optische Kohärenztomografie (OCT). Eine anschliessende Nachkontrolle und Behandlung ist notwendig, um die Flüssigkeit abzuleiten.

Entzündung des Augeninneren (Endophthalmitis)

Eine akute Endophthalmitis nach einer Kataraktoperation tritt normalerweise innerhalb von vier bis sieben Tagen nach der Operation auf. Die Inzidenz liegt unterschiedlichen Erhebungen zufolge bei 0,02 % bis 0,15 %. Es handelt sich somit um eine sehr seltene Komplikation, die jedoch schwerwiegende Folgen für die betroffenen Patienten haben kann. Während der Operation dringen Bakterien in das Innere des Auges ein und verursachen dort eine Entzündung.

Diese kann zu einer schwerwiegenden Sehbehinderung führen oder die operative Entfernung des Auges erforderlich machen. Die postoperative Gabe von Antibiotika hat sich zur Prävention dieser Komplikation bewährt. Der entzündliche Prozess verursacht starke Schmerzen und zwingt die Patienten, umgehend einen Arzt zu konsultieren. Häufige Erreger sind Staphylokokken und Streptokokken. Letztere bedingen eine schlechte Visusprognose, das heisst, die Wahrscheinlichkeit, dass Patienten ihre Sehfähigkeit vollumfänglich zurückerlangen, ist reduziert.

Ruptur der hinteren Augenkapsel

Während einer Operation des grauen Stars ist die Kapsulotomie ein wichtiger Schritt, bei dem der Arzt einen Zugang zum Linsenkern öffnet. Wenn er dabei die hintere Augenkapsel versehentlich beschädigt, kann dies zu einem Verlust des Glaskörpers führen. Die Folge kann eine dauerhafte und schwerwiegende Sehbehinderung sein.

Patienten haben ein erhöhtes Risiko für diese Komplikation, wenn sie an bereits vorliegenden Augenerkrankungen wie einer Hornhautdekompensation, Netzhautrissen oder einem zystoiden Makulaödem leiden. Zudem steigt das Komplikationsrisiko bei bestehenden systemischen Grunderkrankungen wie Diabetes und Bluthochdruck.

Nachstar

Etwa ein Drittel der Patienten, die sich einer Kataraktoperation unterziehen, entwickeln postoperativ während des Heilungsprozesses eine Trübung der Linsenkapsel, die Mediziner als Nachstar bezeichnen. Die Ursache der Eintrübung ist eine Vermehrung der verbliebenen Linsenepithelzellen.

Diese sammeln sich hinter der künstlichen Linse an und wachsen bis ins optische Zentrum vor. Diese Operationsfolge tritt nur bei extrakapsulären Operationsmethoden auf. Bei diesen verbleibt der Linsensack im Auge, während der Operateur die neue Linse daran befestigt. Die Kunststofflinse selbst ist von der Eintrübung nicht betroffen.

Verschiebung der Intraokularlinse

Die Verschiebung der künstlichen Linse ist eine seltene Komplikation nach einer Kataraktoperation. Fortschritte auf dem Gebiet der Herstellung der Linsen haben das Risiko einer Verschiebung reduziert. Findet die Kunstlinse nach dem Einsetzen durch den Operateur nicht genügend Halt in der natürlichen Linsenkapsel, kommt es zu dieser Komplikation, die eine operative Nachbehandlung erforderlich macht. Die Kunstlinse kann sich kurz nach der Operation oder erst nach mehreren Monaten verschieben.

Postoperative Blutungen

In seltenen Fällen kann es nach Augenoperationen zu einer gefährlichen Komplikation kommen, bei der sich Blut zwischen den äussersten Schichten des Augapfels (Sklera) und der mittleren Schicht (Chorioidea) ansammelt. Mediziner bezeichnen diesen Zustand als suprachoroidale Blutung. Auch im Bereich des Glaskörpers sind Einblutungen möglich. Diese raumfordernde Komplikation bedroht die Sehkraft des Patienten ernsthaft und erfordert eine sofortige operative Intervention.

Dauerhaft erhöhter Augendruck

Infolge der Operation steigt der Augeninnendruck an. Der Wert sinkt normalerweise innerhalb von 24 Stunden auf das präoperative Niveau ab. Wenn der Augeninnendruck dauerhaft erhöht bleibt, kann dies auf andere Erkrankungen hinweisen, wie zum Beispiel ein Glaukom.

Persistierendes Hornhautödem

Diese Folge tritt im Anschluss an eine Kataraktoperation regelmässig auf. Ist die Schwellung einige Wochen nach dem Eingriff nicht abgeschwollen, so ist eine fachärztliche Nachbehandlung erforderlich. Augenärzte verschreiben Salben und/oder salzhaltige Augentropfen, die die Rückbildung des Ödems unterstützen.

Risse der Netzhaut und Ablösung der Netzhaut

Zu den Spätkomplikationen zählend, tragen Personen mit starker Kurzsichtigkeit und bekannter Retinopathie ein erhöhtes Risiko für eine Netzhautablösung. Hat ein Patient postoperativ eine YAG-Laser-Kapsulotomie erhalten, steigt die Gefahr einer Netzhautablösung ebenfalls.

Zu Rissen der Netzhaut kann es aufgrund mechanischer Zugkräfte kommen, die während der Operation auf den Glaskörper einwirken. Vom Patienten wahrgenommene kleine Punkte und Blitze weisen auf einen Netzhautriss hin. Die Wahrnehmungen entstehen aufgrund von Reizungen der Lichtrezeptoren.

Vorfall der Regenbogenhaut (Irisprolaps)

Die Kataraktoperation kann manchmal zu einem Vorfall der Iris führen. Das Risiko der Komplikation steigt, wenn die Wundheilung ungünstig verläuft oder der Druck im Auge deutlich erhöht ist. Es ist die operative Reposition der Iris erforderlich.

Undichte Wundstellen

In seltenen Fällen tritt postoperativ Flüssigkeit aus dem Bereich der Einschnittstellen in den umliegenden Raum aus. Der behandelnde Arzt verabreicht steroidhaltige Medikamente, um die Wunden zu schliessen. Gelegentlich ist der Einsatz einer Verbandskontaktlinse oder eine erneute Operation erforderlich.

Toxic Anterior Segment Syndrome (TASS)

Innerhalb von zwölf bis 48 Stunden nach der Kataraktoperation entwickelt der Patient Symptome, die der Endophthalmitis ähneln. Die Ursache des Syndroms liegt in verunreinigten Operations- und Behandlungsinstrumenten. Kortisonhaltige Augentropfen lindern die seltene, aber schwerwiegende Infektion. Da die Patienten unter starken Schmerzen leiden, erfolgt die zusätzliche Gabe von Analgetika.

Zurückbleibende Linsenfragmente

Während der Operation können sich kleine Stücke der Linse lösen, die anschliessend ohne Verbindung zum übrigen Gewebe zurückbleiben. Die Fragmente können nach Tagen oder Jahren verschiedene Beschwerden verursachen. Dazu zählen ein verstärkter Tränenfluss, anhaltende Rötungen, Lichtempfindlichkeit und/oder Sehstörungen. Um die Linsenfragmente zu entfernen, ist ein weiterer Eingriff erforderlich.

Positive und negative Dysphotopsien

Die Patienten nehmen bei dieser Komplikation visuelle Effekte wahr, die durch Dritte nicht objektivierbar sind. Zu unterscheiden ist zwischen der positiven und negativen Form: Bei negativen Dysphotopsien sehen die Betroffenen schattenartige Strukturen im Randbereich des Blickfeldes. Die positive Form ist durch das Sehen von Blitzen und Lichtstreifen gekennzeichnet.

Ursächlich sind Über- und Fehlreizungen der Fotorezeptoren innerhalb des Auges. Augentropfen können die Symptome lindern. Tritt nach einigen Monaten keine Besserung ein, ist im Einzelfall eine weitere Operation in Erwägung zu ziehen.

Herabhängendes Oberlid (Ptosis)

Gelegentlich erschlafft nach einer Kataraktoperation das obere Augenlid des Patienten. Der Eingriff kann die Muskulatur des Lides belasten und dadurch den Muskel schwächen, der das Auge öffnet und schliesst.

Eine Operation kommt infrage, wenn der Zustand länger als ein halbes Jahr anhält.

Trockene Augen mit Juckreiz und Fremdkörpergefühl

Eine eher harmlose Folge des Eingriffs sind trockene und juckende Augen sowie ein lästiges Fremdkörpergefühl.

Diese Beschwerden entstehen meist durch das sich regenerierende Gewebe an der Augenoberfläche. Während des Eingriffs wird die Hornhaut durch die nötigen Schnitte und Spülungen gereizt. In der Heilungsphase kann es deshalb zu einer vorübergehenden Instabilität des Tränenfilms kommen. Das Auge reagiert darauf mit Trockenheit, Juckreiz oder einem Reizgefühl.

Zur Linderung der Symptome empfehlen wir den gezielten Einsatz von befeuchtenden Augentropfen. Diese stabilisieren den Tränenfilm, beruhigen die gereizte Hornhaut und sorgen für ein deutlich angenehmeres Gefühl.

In der Regel verschwinden diese Symptome nach einigen Tagen bis wenigen Wochen von selbst. Sollte es jedoch zu einer Verschlechterung kommen oder die Beschwerden länger anhalten, ist eine augenärztliche Kontrolle erforderlich.

Kapselkontraktionssyndrom

Das Kapselkontraktionssyndrom ist eine gelegentlich auftretende Komplikation nach einer Operation des Grauen Stars. Es kommt zu einer Kontraktion der dünnen Kapsel, die die künstliche Linse im Auge hält. Dadurch verschlechtert sich das Sehvermögen des Patienten. Ursächlich ist die Bildung von Narben im Operationsbereich oder eine überschießende Immunreaktion des Körpers auf den eingesetzten Fremdkörper.

Ihr Augenarzt führt normalerweise eine YAG-Laser-Kapsulotomie durch. Die Behandlung öffnet die verengte Kapsel und verbessert dadurch die Sicht des Patienten.

Wie können Probleme nach der Grauen Star Operation vermieden werden?

Nach der Operation ist eine sorgfältige Nachsorge für einen reibungslosen Heilungsverlauf einzuhalten. Bereits am Tag nach dem Eingriff erfolgt der erste Kontrolltermin: Der schützende Verband wird entfernt und Sie erhalten antibiotische Augentropfen zur Unterstützung der Heilung. Weitere Kontrollen folgen in festgelegten Abständen. Sie dienen dazu, den Heilungsverlauf zu beobachten und mögliche Komplikationen frühzeitig zu erkennen.

Gönnen Sie Ihrem Auge in den ersten Tagen Ruhe. Vermeiden Sie es, am Auge zu reiben oder es zu drücken. Körperliche Anstrengung, das Heben schwerer Gegenstände sowie Sport sollten vorerst unterlassen werden. Auch auf Besuche in Sauna oder Schwimmbad sollte während der Heilungsphase verzichtet werden. Der Kontakt mit Shampoo, Make-up oder Schmutzpartikeln kann das Infektionsrisiko erhöhen – bitte beachten Sie das im Alltag.

Ihr Sehvermögen wird sich nach dem Eingriff spürbar verändern. Viele Patienten berichten über ein klareres, kontrastreicheres Sehen. Anfangs kann dieses neue Seherlebnis ungewohnt sein – das ist normal. Leichte Irritationen wie Brennen oder Stechen sind in den ersten Tagen ebenfalls kein Grund zur Sorge. Sollten solche Beschwerden jedoch länger anhalten, empfiehlt sich eine augenärztliche Kontrolle.

Augenarzt Fazit

Kataraktoperationen zählen zu den am häufigsten durchgeführten Operationen im mitteleuropäischen Raum. Patienten profitieren deshalb von etablierten Behandlungsstandards und der ständigen Fortentwicklung der Operationstechniken. Moderne Kunstlinsen haben die postoperative Rehabilitation verbessert.

Dennoch ist das Risiko von Komplikationen niemals mit Sicherheit auszuschliessen. Zu den gefährlichsten unerwünschten Folgen einer Kataraktoperation zählen die Endophthalmitis und die Ruptur der hinteren Augenkapsel. Die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen sinkt, wenn erfahrene Augenärzte die Behandlung durchführen. Wichtig ist es deshalb ebenfalls regelmäßige Nachkontrollen durchführen zu lassen.

Sollten Sie noch mehr über die Komplikationen wissen, stehen unsere Augenärzte in Chur jederzeit gerne zur Verfügung.

Quellen

- Timothy L Jackson: Moorfields Manual of Ophthalmology, third edition, Seite 295-308.