Bei einem Grauen Star handelt es sich um eine fortschreitende, meist altersbedingte Trübung der Augenlinse. Anfangs bleibt die Veränderung oft unbemerkt, doch mit der Zeit verschlechtert sich das Sehvermögen spürbar. Farben verblassen, Kontraste nehmen ab, und eine zunehmende Blendempfindlichkeit kann den Alltag stark beeinträchtigen.

In diesem Beitrag erfahren Sie mehr über die Ursachen und Symptome des Grauen Stars, wie er diagnostiziert wird und welche Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Das Wichtigste in Kürze

- Der Graue Star (Katarakt) ist eine fortschreitende Trübung der Augenlinse, meist altersbedingt, die zu unscharfem Sehen, erhöhter Blendempfindlichkeit und Farbwahrnehmungsverlust führt.

- Ursachen sind vielfältig und reichen von natürlicher Alterung über Stoffwechselkrankheiten wie Diabetes hin zu UV-Strahlung, Rauchen und bestimmten Medikamenten.

- Die Diagnose erfolgt durch eine augenärztliche Untersuchung mit der Spaltlampe, Sehschärfetest und Pupillenerweiterung, um die Trübung und andere Augenerkrankungen zu erkennen.

- Eine Heilung ist nur durch eine Operation möglich, bei der die getrübte Linse durch eine künstliche ersetzt wird – ein weltweit häufiger und sicherer Eingriff mit sehr guten Erfolgsaussichten.

- Unbehandelt kann der Graue Star zur Erblindung führen, weshalb Früherkennung, regelmäßige Vorsorge ab 50 Jahren und ein gesunder Lebensstil besonders wichtig sind.

Was ist Grauer Star (Katarakt)?

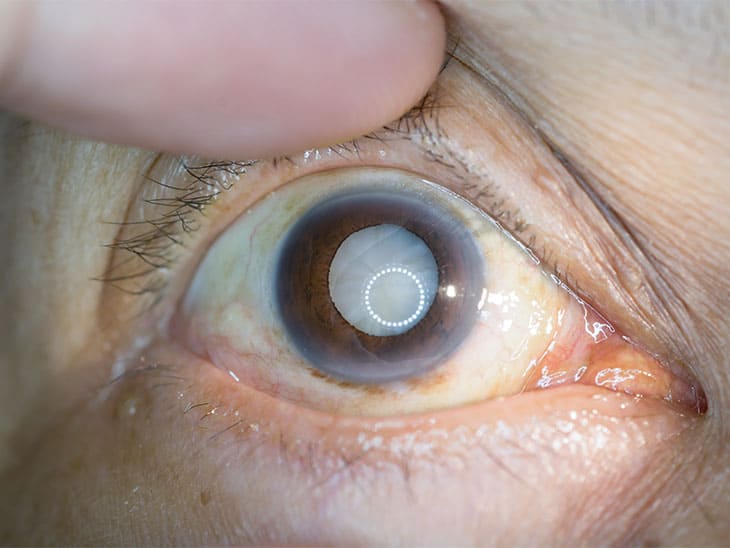

Der Graue Star – medizinisch als Katarakt bezeichnet – ist eine der häufigsten Augenerkrankungen weltweit. Dabei handelt es sich um eine fortschreitende, meist altersbedingte Trübung der Augenlinse. Die natürliche Linse ist in jungen Jahren klar, flexibel und lichtdurchlässig. Sie fokussiert einfallende Lichtstrahlen auf die Netzhaut und ermöglicht so scharfes Sehen in verschiedenen Entfernungen. Mit zunehmendem Alter oder unter dem Einfluss bestimmter Risikofaktoren kann diese Linse jedoch trüb werden. Dies geschieht, weil sich die Eiweißmoleküle in der Linse verändern und verklumpen – die Folge ist ein zunehmender Verlust der Klarheit. Das Licht wird nun gestreut oder nicht mehr vollständig durchgelassen. In frühen Stadien bleibt die Trübung häufig unbemerkt, doch im weiteren Verlauf beeinträchtigt sie sowohl das Nah- als auch das Fernsehen.

Der Graue Star ist gut behandelbar, meist mit einer Operation, die das Sehvermögen nachhaltig wiederherstellen kann.

Der Name „Grauer Star“ leitet sich von dem gräulichen Schimmer ab, der durch die getrübte Linse hinter der Pupille sichtbar wird – im Gegensatz zum „Grünen Star“, der den Sehnerv betrifft.

Symptome: Wie macht sich der Graue Star bemerkbar?

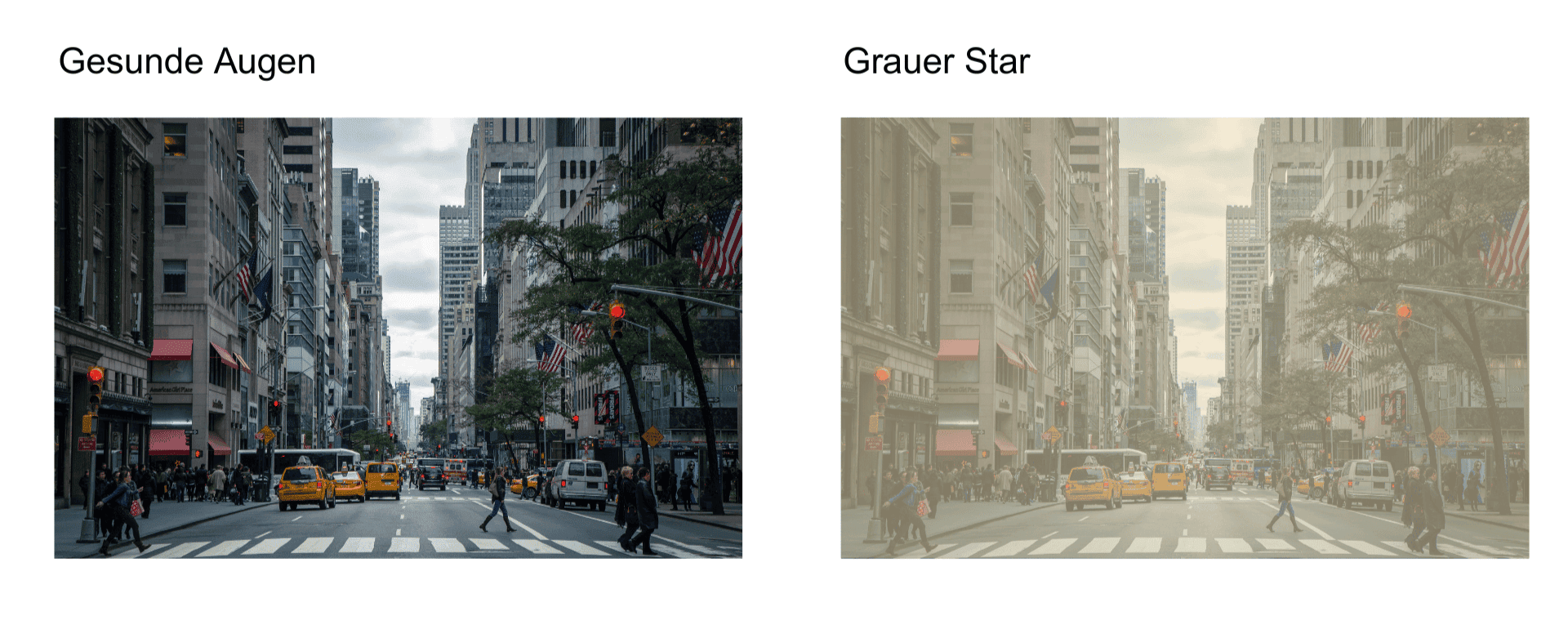

Die Symptome des Grauen Stars entwickeln sich schleichend. Anfangs merken viele Patienten kaum Veränderungen. Vielleicht fällt Ihnen auf, dass Sie häufiger blinzeln müssen, um klar zu sehen, oder dass das Lesen bei schwachem Licht zunehmend schwerfällt. Farben wirken blasser, Kontraste schwächer – viele vergleichen das Sehen mit einem Blick durch Milchglas.

Besonders auffällig ist die zunehmende Blendempfindlichkeit: Sonnenlicht, Autoscheinwerfer bei Nacht oder Reflexionen können als unangenehm grell empfunden werden. Häufig kommt es zu einer „Nebel- oder Schleiersicht“, bei der alles wie durch einen Schleier erscheint.

Mit Fortschreiten der Erkrankung nimmt die Sehschärfe weiter ab, bis selbst alltägliche Tätigkeiten wie Lesen, Fernsehen oder das Erkennen von Gesichtern erheblich eingeschränkt sind.

Aber auch das räumliche Sehen kann leiden. Manche Patienten bemerken sogar eine kurzzeitige Verbesserung der Nahsicht – sogenannte „sekundäre Kurzsichtigkeit“ – weil die Linse ihre Brechkraft verändert. Dies ist jedoch nur vorübergehend und keineswegs ein Zeichen der Besserung.

Lassen Sie uns sprechen

Sie nehmen die Symptome des Grauen Stars wahr und möchten sich untersuchen lassen? Dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir untersuchen Sie gerne in unserer Praxis in Chur.

Ursachen: Welche Faktoren begünstigen die Entwicklung eines Grauen Stars?

Neben der natürlichen Alterung der Augenlinse können auch genetische Faktoren, Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus oder Schilddrüsenstörungen sowie frühkindliche Infektionen die Entstehung eines Katarakts begünstigen. Aber auch Augenverletzungen, chronische Entzündungen, frühere Operationen oder eine starke Kurzsichtigkeit sind mögliche Ursachen eines grauen Stars. Außerdem sind äußere Einflüsse wie UV-Strahlung, Rauchen, bestimmte Medikamente oder Mangelernährung relevante Risikofaktoren.

Lassen Sie uns die einzelnen Ursachen näher betrachten.

Angeborener Grauer Star

Der angeborene Graue Star – der sogenannte kongenitale Katarakt – ist selten, aber bedeutsam. Er betrifft bereits Neugeborene oder Kleinkinder und kann einseitig oder beidseitig auftreten. Ursachen können genetische Defekte, familiäre Veranlagung oder Infektionen während der Schwangerschaft sein, beispielsweise Röteln, Herpes oder Toxoplasmose. Auch Stoffwechselstörungen wie Galaktosämie oder Hypothyreose können zu einer frühzeitigen Linsentrübung führen.

Wird der angeborene Katarakt nicht frühzeitig erkannt und behandelt, besteht die Gefahr einer bleibenden Sehschwäche oder gar einer Amblyopie (Schwachsichtigkeit). Daher sollten Sie auf eine augenärztliche Untersuchung unmittelbar nach der Geburt – insbesondere bei Risikofaktoren – nicht verzichten.

Altersbedingter Grauer Star

Die altersbedingte Form des Grauen Stars ist mit Abstand die häufigste. Bei fast jedem Menschen beginnt ab dem 60. Lebensjahr ein natürlicher Alterungsprozess der Linse. Sie verliert an Elastizität und Klarheit, was auf biochemische Veränderungen der Linsenstruktur zurückzuführen ist. Der Wassergehalt nimmt ab, während Proteine verklumpen und Trübungen verursachen.

In vielen Fällen bleibt die Trübung zunächst unbemerkt, doch im Laufe der Zeit wird der Sehverlust für Betroffene immer spürbarer. Der altersbedingte Katarakt ist keine Krankheit im klassischen Sinne, sondern eher ein natürlicher Verschleißprozess – mit der Option auf vollständige Wiederherstellung durch einen kurzen, risikoarmen Eingriff.

Stoffwechselkrankheiten

Stoffwechselerkrankungen, allen voran Diabetes mellitus, sind eine bedeutende Risikogruppe. Bei dauerhaft erhöhtem Blutzuckerspiegel kommt es zu biochemischen Veränderungen in der Linse. Zucker (Glukose) wird in der Linse in Sorbit umgewandelt, was Wasser anzieht und die Linse aufquellen lässt – das Ergebnis ist eine frühzeitige Trübung. Diabetiker entwickeln daher häufig bereits in jüngerem Alter einen Katarakt, oft kombiniert mit weiteren Augenkomplikationen wie der diabetischen Retinopathie. Auch andere Stoffwechselstörungen, wie Erkrankungen der Schilddrüse oder chronische Niereninsuffizienz, können die Linse negativ beeinflussen.

Augenerkrankungen

Vorerkrankungen des Auges können die Linsentrübung beschleunigen. Dazu zählen chronische Entzündungen im Augeninneren (z. B. Uveitis), Augentraumata oder Netzhautablösungen. Auch frühere Augenoperationen – beispielsweise zur Behandlung des Grünen Stars – können die Linsenstruktur destabilisieren und eine Kataraktbildung begünstigen. Bei starker Kurzsichtigkeit (Myopie) besteht ebenfalls ein erhöhtes Risiko, da die veränderten anatomischen Verhältnisse im Auge die Linse stärker belasten.

Weitere Ursachen

Neben den genannten medizinischen Ursachen spielen auch äußere Faktoren eine Rolle. Intensive UV-Strahlung – etwa durch häufige Sonnenexposition ohne Augenschutz – gilt als Beschleuniger der Linsentrübung. Langjähriger Nikotinkonsum, übermäßiger Alkoholgenuss, schlechte Ernährung sowie bestimmte Medikamente (vor allem Kortisonpräparate) fördern die Entwicklung eines Katarakts ebenfalls. Auch Mangelzustände bei Vitaminen wie C, E oder Beta-Carotin tragen zur Degeneration der Linsenstruktur bei.

Diagnose: Untersuchungsmethoden beim Grauen Star

Die Diagnose eines Grauen Stars erfolgt im Rahmen einer umfassenden augenärztlichen Untersuchung. Dabei steht zunächst ein ausführliches Gespräch im Vordergrund: Welche Beschwerden nehmen Sie wahr? Wie hat sich Ihr Sehvermögen verändert?

Anschließend folgt die Untersuchung mit der Spaltlampe. Dabei erkennt Ihr Augenarzt die Trübung meist auf Anhieb. Ergänzend werden Sehschärfe (Visus), Kontrastwahrnehmung und gegebenenfalls die Lichtbrechung des Auges gemessen. Bei unklaren Befunden kann eine Erweiterung der Pupillen notwendig sein, um die Linse und den Augenhintergrund besser beurteilen zu können.

Zudem wird geprüft, ob zusätzliche Augenerkrankungen – etwa an der Netzhaut oder am Sehnerv – vorliegen, die ebenfalls das Sehen beeinträchtigen könnten. Die Untersuchung ist völlig schmerzfrei, dauert in der Regel weniger als eine halbe Stunde und liefert eine verlässliche Diagnose.

Behandlungsmöglichkeiten: Wie lässt sich der Graue Star behandeln?

Einmal aufgetreten, lässt sich der Graue Star nicht durch Medikamente oder Sehhilfen aufhalten oder rückgängig machen. Die einzige effektive Therapie ist die operative Entfernung der getrübten Linse. Dieser Eingriff zählt weltweit zu den häufigsten und sichersten Operationen in der Medizin. Dank modernster Technik und hoher Spezialisierung ist er meist ambulant durchführbar, unter örtlicher Betäubung und mit einer sehr kurzen Erholungsphase.

Linsentransplantation

Im Rahmen der Operation des grauen Stars – der sogenannten Phakoemulsifikation – wird die eigene Linse mithilfe von Ultraschallwellen zerkleinert und anschließend abgesaugt. In den verbleibenden Kapselsack wird eine künstliche Linse eingesetzt. Diese Intraokularlinse bleibt dauerhaft im Auge und übernimmt vollständig die Funktion der natürlichen Linse.

Es stehen unterschiedliche Linsenmodelle zur Verfügung: Monofokallinsen, die auf eine Entfernung (meist Ferne) optimiert sind, sowie Premiumlinsen, die auch das Sehen in der Nähe ermöglichen (z. B. multifokale oder torische Linsen bei Hornhautverkrümmung). Die Auswahl erfolgt gemeinsam mit Ihnen – unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Sehanforderungen und Lebensgewohnheiten. Bereits wenige Tage nach dem Eingriff berichten viele Patienten über eine deutlich verbesserte Sehqualität.

Mehr über den Ablauf der Grauen-Star-Operation erfahren Sie in einem anderen Blogbeitrag.

Bei speziellen Begleiterkrankungen oder Risikofaktoren kann es sinnvoll sein, die Linsenoperation individuell anzupassen – etwa durch einen erweiterten Schutz gegen UV-Licht, zusätzliche Antireflexbeschichtungen oder eine Kombination mit einem Netzhaut-Check. Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel können den Krankheitsverlauf nicht beeinflussen, sind aber unterstützend in der postoperativen Phase sinnvoll.

Wie gefährlich ist der Graue Star ohne Operation?

Unbehandelt schreitet der Graue Star kontinuierlich fort. Im späten Stadium kann er zu einer vollständigen Erblindung führen – insbesondere in Ländern ohne Zugang zu moderner Augenheilkunde ist der Katarakt eine der Hauptursachen für Erblindung. Auch in Industrienationen stellt er eine erhebliche Einschränkung dar, wenn er nicht behandelt wird: Mobilität, Selbstständigkeit und Lebensqualität nehmen drastisch ab. Besonders gefährlich wird es, wenn Sehverschlechterungen zu Stürzen, Verkehrsunfällen oder sozialem Rückzug führen.

Als Vergleich erfahren Sie in einem anderen Artikel mehr über die möglichen Komplikationen während und nach der Grauer-Star-Operation.

Früherkennung und Prävention

Wenngleich sich der Graue Star – insbesondere in seiner altersbedingten Form – nicht völlig vermeiden lässt, kann eine frühe Diagnose helfen, den optimalen Zeitpunkt für eine Behandlung nicht zu verpassen. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen ab dem 50. Lebensjahr sind daher empfehlenswert, selbst wenn Sie aktuell keine Beschwerden haben. Achten Sie außerdem auf einen gesunden Lebensstil: UV-Schutz für die Augen (z. B. durch Sonnenbrillen), der Verzicht auf Rauchen, eine vitaminreiche Ernährung und das Management chronischer Erkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck tragen zur Gesunderhaltung Ihrer Augen bei.

Krankheitsverlauf, Entwicklung und Heilungsaussichten

Der Verlauf des Grauen Stars ist schleichend – oft über Jahre hinweg. Anfangs werden die Symptome als „normale Alterungserscheinung“ fehlinterpretiert. Doch mit zunehmender Trübung der Linse nimmt die Sehleistung stetig ab. Die Heilungsaussichten nach einer Kataraktoperation sind ausgezeichnet: In der Regel verbessert sich das Sehvermögen bereits innerhalb weniger Tage nach dem Eingriff erheblich. Komplikationen wie Nachstar, Netzhautprobleme oder Infektionen sind selten und meist gut behandelbar. Die Erfolgsrate der Operation liegt weltweit bei über 95 %. Mit der richtigen Nachsorge, zum Beispiel in Form regelmäßiger Kontrolltermine, lässt sich das Operationsergebnis dauerhaft sichern.

Altersverteilung und statistische Häufigkeit: Wer ist besonders betroffen?

Der Graue Star ist eine typische Alterserscheinung. Ab dem 60. Lebensjahr steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Kataraktdiagnose deutlich an. Studien zeigen, dass etwa 90 % aller Menschen über 75 Jahre eine behandlungsbedürftige Linsentrübung aufweisen. Männer und Frauen sind dabei etwa gleich häufig betroffen. Bei jüngeren Patienten tritt der Katarakt meist sekundär auf, zum Beispiel durch genetische Faktoren, Vorerkrankungen oder äußere Einflüsse wie UV-Licht oder Medikamente. Weltweit ist der Graue Star die häufigste Ursache für vermeidbare Erblindung.

Augenarzt Fazit

Der Graue Star ist zwar eine häufige, aber sehr gut behandelbare Augenerkrankung. Wenn Sie Veränderungen Ihrer Sehleistung, erhöhte Blendempfindlichkeit oder einen zunehmenden Schleier vor den Augen bemerken, sollten Sie frühzeitig augenärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Mit moderner Diagnostik und einem kurzen, risikoarmen Eingriff lässt sich Ihr Sehvermögen in den meisten Fällen vollständig wiederherstellen. Als Ihre Augenarztpraxis in Chur stehen wir Ihnen dabei vertrauensvoll zur Seite – mit Erfahrung, modernster Technik und einem offenen Ohr für Ihre individuellen Anliegen. Vereinbaren Sie gerne einen Termin – auch samstags.